В этом году столице Югры присвоили почётное звание «Город трудовой доблести». Во время Великой Отечественной войны, находясь далеко от фронта, хантымансийцы поддерживали действующую армию ударным трудом. Интенсивно работали рыбозаготовительная, охотничья, лесная и лесоперерабатывающая отрасли.

По крупицам собранные доказательства трудовых подвигов земляков можно увидеть на выставке «Город трудовой доблести», которая открылась в Научно-библиотечном центре Ханты-Мансийска. Мы предлагаем лишь несколько историй. На выставке их гораздо больше.

Пахали и боронили на коровах

Когда библиотекари стали подбирать материалы для выставки, они поняли, что нужно рассказывать и о героях-тружениках других югорских городов. «Информации по военным годам у нас достаточно. Это исторические очерки, где всё подробно описано, фотографии, воспоминания тружеников тыла, старые газеты. Мы хотели сделать документальную историю региона-труженика», – рассказывает заведующая библиографическим отделом Научно-библиотечного центра Татьяна Столетова. Ей очень близка тема детей войны, которые вместо учёбы и игр должны были работать наравне со взрослыми.

Мама Татьяны Валентина Тарабанова тоже труженик тыла. Когда началась Великая Отечественная, ей было 11 лет. Она жила с родителями в Омской области (Ханты-Мансийский округ входил в то время в её состав), хорошо училась, но решила бросить школу, чтобы работать в колхозе и помогать фронту. Вернуться к учёбе девочку уговаривали родители, домой приходили учителя, но Валентина была непреклонной. «Если все станут учёными, то кто будет работать в колхозе?» – заявила она. Валентина Тарабанова вспоминает, что дети пахали и боронили пашню на коровах, тёплой одежды и обуви у них не было, питались скудно, но жили дружно.

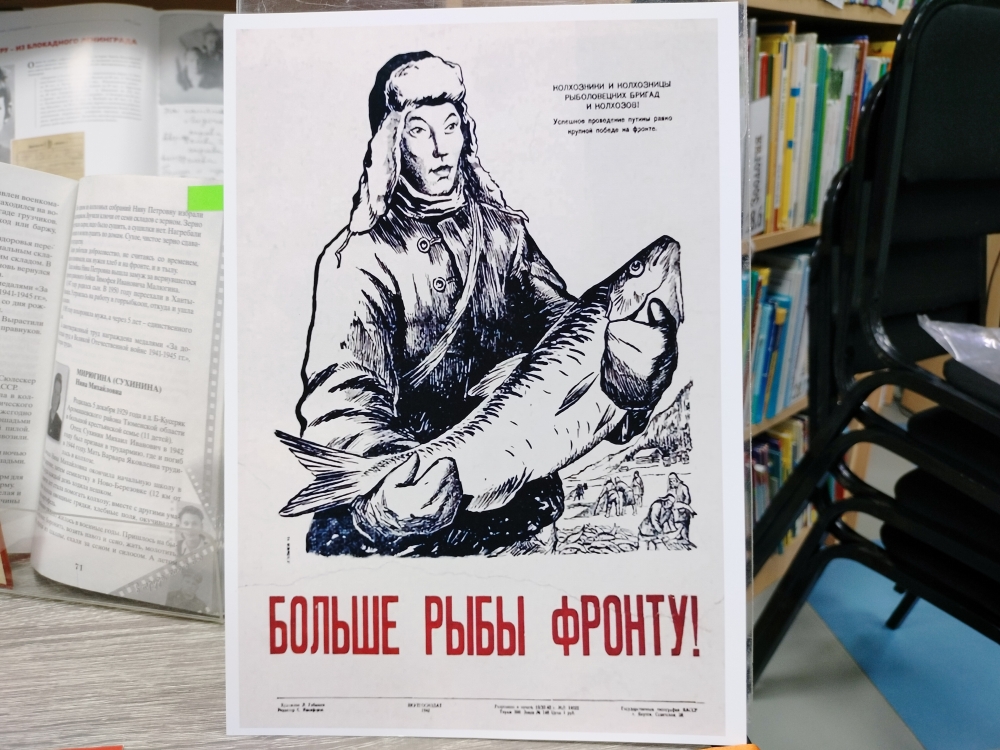

«Когда я занималась подборкой материалов к выставке, нашла историю в газете. Она поразила меня до слёз. Все ушли на фронт, остались только дети и женщины. В артель пришёл старый рыбак Василий Николаевич Вакулин. Хотел заключить договор на добычу рыбы. Ему было 83 года, но в грозные годы войны он хотел помогать государству. Собирался добыть 2 тонны рыбы, думал, что справится и не даст промаха», – рассказывает Татьяна Столетова. В годы войны в Югре на рыбацкой путине было занято 3 тысячи женщин. Улов рыбы увеличился на 115%.

Каждый на своём месте

Вспоминает преподаватель Ханты-Мансийского национального педагогического училища Антонина Бронникова:

– Во второй половине дня 22 июня 1941 года собравшимся на митинг жителям Ханты-Мансийска сообщили о нападении Германии на Советский Союз и объявили о мобилизации мужского населения на фронт.

Ушедших заменили оставшиеся в тылу старики, женщины и школьники. К их привычным обязанностям добавились новые, более сложные. Все понимали: чем лучше они будут работать, тем скорее наступит победа, а там не за горами и возвращение любимых отцов, братьев, мужей.

Сотрудники и студенты педучилища тоже собрались на митинг. Вот что они решили: «Заслушав сообщение о провокации кровавых фашистских заправил Германии, которые осмелились нарушить границы нашей Родины, мы, сотрудники, учащиеся и учителя-заочники, выражаем глубокое презрение фашистским псам. Мы будем трудиться каждый на своём месте, а если потребуется партии, ни минуты не колеблясь, пойдём защищать свою Родину». В 1943 году при училище было создано подсобное хозяйство, где работали студенты и преподаватели. Там было четыре лошади, семь гектаров пахотных земель, на которых выращивали овёс и картофель. Столовая педагогического училища содержалась за счёт подсобного хозяйства. Гордостью училища стал учебно-опытный сельскохозяйственный участок, ставший экспериментальным пунктом Института полярного земледелия. После войны его не забросили, а стали развивать. Посадили вишню, ягоды, яблоки, овощи и много цветов. Рассадой цветов снабжали все детские сады и школы города.

«Одно мясо на руках, кожи нет…»

Труженица тыла Вера Дементьевна Виллер вместе с родителями переехала в Ханты-Мансийск ещё до войны. Семья была многодетной. Отец – участник Гражданской войны, работал сторожем, в первый же год Великой Отечественной его призвали на фронт. Мать Веры работала, чтобы всех прокормить. Ей помогали и дети. Потом девочка устроилась работать на почту и разносила письма даже в сорокаградусный мороз. Позже работала на Самаровском рыбокомбинате.

Вера Дементьевна вспоминает:

– Я работала у машины, резала рыбу. Представляете, какой это труд: вода бежит, кругом рыба, техника. Однажды пришла на работу, а у меня одно мясо на руках, кожи нет. Начальник цеха посмотрел на меня и говорит: «Иди домой». Ну я домой пошла, день дома пробыла. Раны немного подсохли, а как на смену вышла – опять то же самое. Вот так и работала...

Никто не жаловался

Детство жительницы Ханты-Мансийска Нины Михайловны Мирюгиной (Сухининой) пришлось на военные годы. С девяти лет она стала помогать колхозу: вместе с другими учащимися полола овощные грядки, хлебные поля, окучивала и копала картофель, косила и возила сено, убирала навоз.

Из воспоминаний Нины Михайловны:

– Зимой, придя из школы, ехали за сеном и силосом, а летом заготавливали корм скоту. Работа была тяжёлой. Но видя, как трудятся матери, старшие братья и сёстры, никто не жаловался, не стонал. Понимали, что всё для фронта, всё для победы.

После войны заслуженных работников тыла наградили медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Награды получили пять тысяч рабочих, служащих и колхозников Ханты-Мансийского округа.

Дёготь и рыба огневой сушки

Война нанесла большой урон рыбной промышленности СССР. Единственный в то время в Ханты-Мансийском округе Самаровский рыбоконсервный комбинат сразу попал в тяжёлые условия. Дефицитными стали масло, томат, лук, резиновые кольца, бензопаста... Пришлось переключать производство на новые виды консервов, менять технологические инструкции, изыскивать заменители привычным материалам.

Комбинат провёл эксперимент: изготовил консервы из натуральных фаршей, рыбу в собственном соку, пудинги из натурального фарша, смешанного с бульоном из голов частика. Проводились опыты по изготовлению консервов из местных овощей: капусты, репы, турнепса. Высокий урожай в то время был у совхоза «Реполовского».

В 1941 году комбинат построил новый цех и стал производить концентраты

Утильцех комбината, который до войны производил кормовую рыбную муку, технический жир и клей, перестроился на производство пищевой рыбной муки. При наличии сырья в сутки здесь производили до 1 250 кг пищевой муки.

В последнем квартале 1941 года комбинат построил новый цех и стал производить концентраты из рыбы: хлопья, сухари, рыбу огневой сушки, крупу. Последний продукт был наиболее ценным и вкусным. За сутки производили до 750 кг крупы. Печи для производства концентратов построили на семи рыбозаводах округа: Берёзовском, Кондинском, Локосовском, Сургутском, Нахрачинском, Сытоминском, Нижневартовском. Суточная пропускная способность печей рыбозаводов составляла до 1 350 кг продукции.

За годы войны коллективом Самаровского рыбокомбината было добыто 172 тыс. центнеров рыбы, выработано более 28 млн банок консервов, выпущено 89 тыс. центнеров рыбопродукции.

В посёлке Ханты-Мансийск находился Госрыбтрест. В него входило более 20 рыбозаводов, консервных комбинатов, леспромхозов, стройучастков и моторно-рыболовных станций, которые находились и на других территориях округа.

Например, Ханты-Мансийский леспромхоз в годы войны заготавливал специальную древесину для производства авиафанеры, прикладов для винтовок, лыж, ящиков для патронов. В самом посёлке были построены спичечная фабрика и валяльная мастерская. Существенно возросли добыча живицы, скипидара, дёгтя, изготовление хвойной настойки, сбор лесных ягод и лекарственных растений.

Работники трудились в три смены, выполняли и перевыполняли план на 200–300%. На предприятиях проводились социалистические соревнования, действовало стахановское движение, в котором работники леспромхоза побеждали и получали значки отличников соцсоревнований.

Подарок родного завода

Солдаты на фронте постоянно ощущали заботу тыловиков. Вот воспоминания одного из фронтовиков: «…Прижатые к реке, мы дрались с остервенением. Было тяжело… Однажды перед началом воздушно-артиллеристской подготовки немцев дежурный телефонист, немного кашлянув, подсунул мне на край карты кусок хлеба и консервную банку… «Вы бы покушали, товарищ командир. А то сейчас немец начнёт, не до этого будет». Мне бросилась в глаза знакомая яркая этикетка. На ней я с радостью прочёл: «Самаровский консервный…». Как это было кстати – в тяжёлую минуту увидеть подарок родного завода!..»

Интересные факты

В 1942 году Гайдар написал книгу «Тимур и его команда». И уже через два года в Ханты-Мансийске были созданы тимуровские команды из учеников 6–7 классов. Они помогали семьям фронтовиков по хозяйству.